家づくりのご提案

施工事例

家づくりの豆知識

2025/08/17

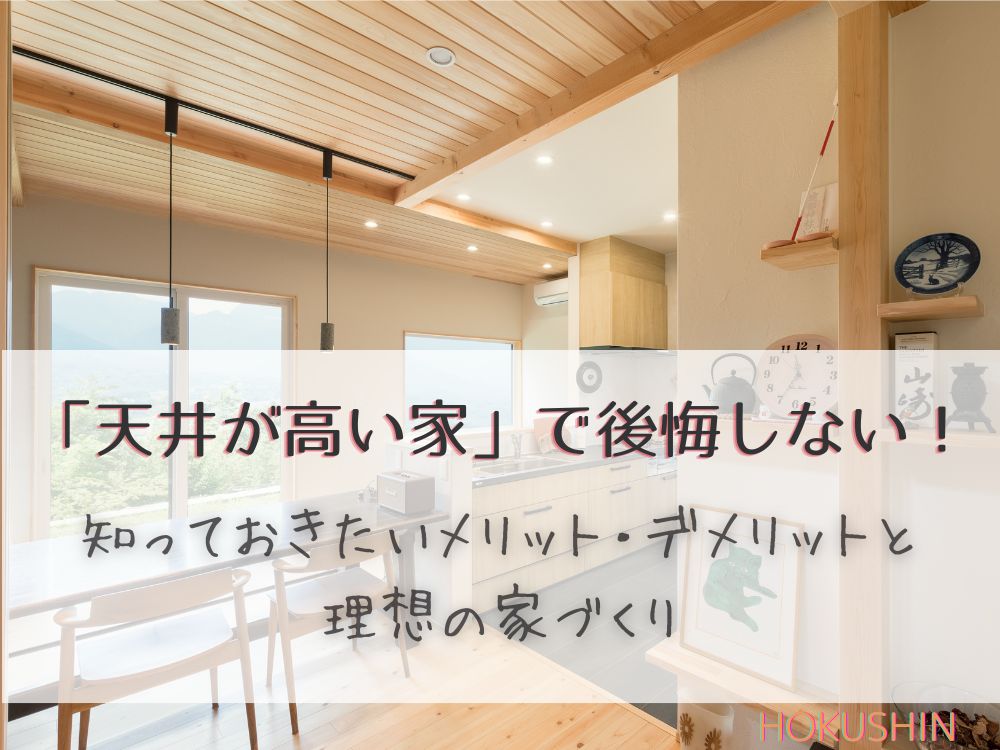

新築で、雑誌やSNSで見るような、高い天井から光が差し込む、開放的なリビングでの暮らしは憧れますよね。

ですが、「実際に、天井が高い家って、費用面や住み心地、デザインに後悔しないか」と不安に感じる方も少なくありません。

そこで今回は、一般的な戸建て住宅の天井の高さから、天井が高い家のメリット・デメリット、そして後悔しないための具体的な対策を分かりやすく解説します。

目次 [閉じる]

床から天井までの高さのことを天井高といいます。まずは日本の住宅における一般的な天井高を知っておきましょう。

建築基準法では、リビングや寝室などの「居室」の天井高は2m10cm以上と定められています。

ですが、現在の戸建て住宅やマンションの多くは、建材の規格や効率的な施工方法に合わせているため、2m40cmが一般的です。

そして、天井が高い家は、基準となる2m40cmから、数cmから数十cm高くつくられます。

数cmから数十cm高い天井となるだけで、部屋の印象は大きく変わるのです。

例えば、3mの天井高であれば、非常に開放的でインパクトのある空間を実現します。

純粋な高さだけでなく、天井デザインを工夫することでも空間を広く、高く見せられます。

今回は、空間を高く見せる天井デザインを以下にご紹介します。

吹き抜け天井とは、1階の天井の一部をなくし、2階の天井までつなげることで、視線が上下に広がり、圧倒的な開放感が生まれます。

勾配天井とは、屋根の傾斜を活かして、天井に勾配をつけるデザインです。空間に奥行きが生まれ、ダイナミックな印象を与えます。

梁見せ天井とは、構造材である梁(はり)をあえて隠さずに見せるデザインです。天井が高く確保できるため、開放感もえられます。

木のあたたかみや力強さが感じられ、おしゃれなカフェのような雰囲気を演出します。

折り上げ天井とは、天井の中央部分を一段高くするデザインです。天井に立体感が生まれ、部屋全体が広く感じられます。

天井が高い家は、雑誌やSNSで見るような開放感あふれる空間を実現します。ですが、メリットは見た目の良さだけではありません。

家を建てる上で知っておきたい、暮らしを豊かにする「天井が高い家」のメリットはほかにもたくさんあります。

天井が高いと、視線が上へ上へと抜けるため、同じ床面積でも部屋全体が広く感じられます。

特に家族が集まるリビング空間の天井を高くすることで、ゆったりとくつろげる心地よい空間を演出できます。

天井が高いことで、窓を高く、大きく設置できます。

高い位置から光が部屋の奥まで届きやすくなるため、日中は照明をつけなくても明るい空間を実現できます。

天井が高い空間は、大きな家具や照明がよく映えます。

存在感のあるペンダントライトや、シーリングファンを取り付けるなど、インテリアの自由度がぐっと高まり、空間をおしゃれな空間に彩ります。

暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へ行くという性質があります。

天井が高いと、自然と空気が循環しやすくなるため、窓やドアを開けるだけで効率的な換気が可能です。

天井が高い家のメリットを最大限に活かし、ライフスタイルに合わせたおしゃれな空間づくりにご興味がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

天井が高い家は魅力的ですが、後悔しないためにはデメリットも理解し、対策を立てることが重要です。

天井を高くするには、その分多くの建材が必要になるため、建築コストが上がります。

また、空間が広くなることで、冷暖房の効率が下がり、光熱費がかさむこともあります。

【費用に関するデメリット対策3つ】

・高気密高断熱仕様にする:家の断熱性能を高めることで、外気温の影響を受けにくくし、冷暖房効率をアップさせる

・シーリングファンを設置する:天井付近にたまりやすい暖かい空気を循環させ、部屋全体の温度を均一に保ちやすい環境を促す

・部屋ごとに天井高を変える:LDKは天井を高く、寝室などは標準の高さにするなど、メリハリをつけ、コストを抑える工夫をする

高い天井は、ホコリがたまりやすく、掃除がしにくいというデメリットがあります。照明の電球交換も大変に感じるかもしれません。

【メンテナンスに関するデメリット対策2つ】

・長寿命のLED照明を選ぶ:電球交換の手間を減らすために、寿命が長く消費電力の少ないLED照明を選びましょう

・メンテナンスしやすい窓を選ぶ:手が届きにくい高い位置の窓には、リモコンで開閉できるタイプや、掃除しやすい工夫がされた窓を選ぶのがおすすめ

天井が高くなると、音が反響しやすくなります。特に、吹き抜けのLDKは、生活音が響きやすいため注意が必要です。

【音に関するデメリット対策1つ】

・吸音素材を使う:壁や天井に吸音効果のある素材を使ったり、厚手のカーテンやラグを敷いたりすることで、音の反響を抑えられます。

「天井は高ければ高いほど良い」というわけではありません。部屋の目的や使い方に合わせて、天井の高さを選ぶことがポイントです。

天井が高い方が向いている部屋と低い方が適している部屋をご紹介します。

・リビング・ダイニング:家族が集まり、ゆったりとくつろぐ空間は、天井を高くすることで開放感と快適さを感じられる。

・書斎・趣味の部屋:自分の時間に没頭したい部屋も、天井を高くすることで、より集中できる空間になる。

・寝室:天井が低い方が落ち着きやすいという効果がある。リラックスして眠りたい寝室は、あえて天井を低くするのもおすすめ。

・和室:和室特有の「こもり感」や「落ち着き」を重要視したい場合は、天井を低くすることで、より趣のある空間になる。

ご紹介しているお部屋での天井の高さは、一般的な向き不向きをお伝えしています。

ご希望に合わせてプランをご提案いたしますので、ぜひご相談ください。

文章だけではなかなかイメージしにくいかもしれません。実際に当社で施工した天井が高い家の事例をご紹介します。

リビング上部を屋根の形状に合わせた勾配天井にしました。 木目調の梁を見せることで、空間にあたたかみをプラスしています。

▶︎▶︎▶︎事例詳細【季節のうつろい一眺の家(長期優良住宅)】

LDKに吹き抜けを設けることで、1階と2階が一体になったような、さらに広々とした空間が実現しました。

高窓からは自然光がたっぷりと差し込み、部屋全体が明るく開放的な印象です。

リビング中央の天井を一段高くする折り上げ天井を取り入れました。

周囲よりも天井高が高くなるため、開放感が生まれ、同時に天井のデザインが空間全体のアクセントになっています。

▶︎▶︎▶︎事例詳細【プライベート空間を確保したZEH住宅】

天井の高い家は、日々の暮らしをより豊かにします。

ですが、後悔しないためには、メリットだけでなくデメリットも理解し、適切な対策をすることが重要です。

一般的な天井高は2m40cmですが、理想の空間をつくるためには、部屋の目的や機能に合わせて天井高を考えることもポイントです。

例えば、家族が集まるリビングは天井を高く、寝室は落ち着く低めの天井にするなど、工夫次第で快適な家づくりが実現できます。

HOKUSHIN(北伸建設株式会社)は、地元山梨県北杜市を中心に、「居心地の良い住まい」を届けたいという想いで、子育て世代からセカンドライフを考える方まで、誰もが健康的に暮らせる家をご提案しています。

自然素材を使い、化学物質をできるだけ使わない家、現在は、2つのモデルホーム「自然素材たっぷりでやわらかな住み心地の家」「365日どんな季節も床から快適な家(全館空調の家)」を軸に新築事業を展開中です。

ぜひ施工事例もご覧いただき、ご相談ください。

【モデルホーム】

・365日どんな季節も床から快適な家(全館空調の家)

パッシブデザインを取り入れ、全館空調で家じゅうどこにいても快適な温度を保てる家です。

平屋のような暮らしやすさを追求した半平屋など、新しいスタイルもご提案しています。

・自然素材たっぷりでやわらかな住み心地の家

勾配天井や薪ストーブを設けるなど、木のぬくもりを活かした家です。

長期優良住宅に対応しており、住まいの耐久性や省エネ性も高めています。